苏离书评第8期《奇特的一生》重读

人生之书必有它

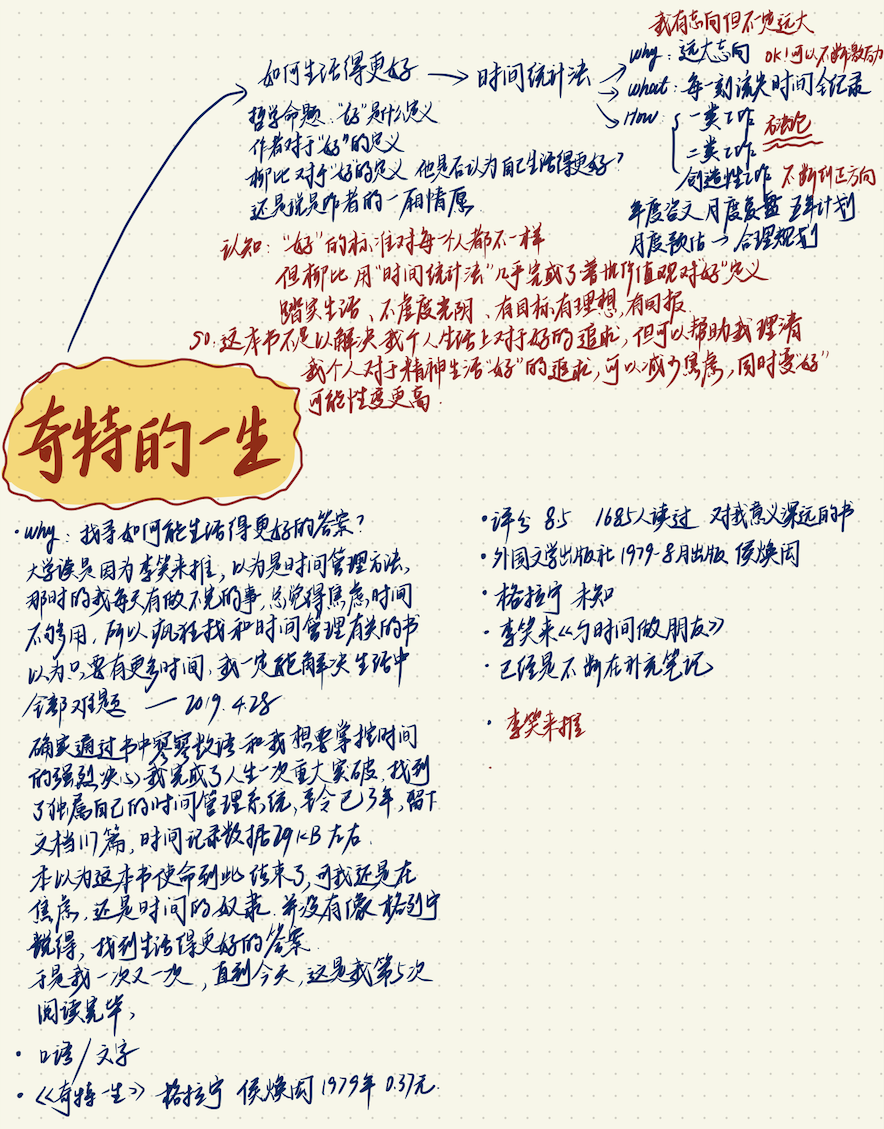

读本书的目的

今天之前我都只将这本书当作工具书来使用,用于指导我的时间记录法。但今天复盘的时候,我突然理解了我为什么会这么喜欢这本书(这已经是我第6次重读)

这本书给了我希望,告诉我普通人也可以创造奇迹,而且一直陪伴我走在创造奇迹的路上。

笔记形式 [偏口语化(用于讲述)/偏文字化(用于输出)]

对着我的恐龙说一遍,然后再输出一版文字版吧

书籍信息

- 书名/作者/译者/分类&流派

- 这本书的评分是多少,截至目前多少人看过,你喜欢还是不喜欢(一定要给出明确是或否的结论)

- 你看的是哪个出版社、哪位译者的作品(方便以后更清楚自己的胃口)

- 作者信奉什么主义,属于什么流派,什么奖的获得者?

| 《奇特的一生》 | 苏联-格拉宁 | 候焕闳、唐其慈 |

|---|---|---|

| 豆瓣评分:8.5 | 1685人看过 | 对我影响极其深远 |

| 外国文学出版社 | 1979-8月出版 | 候焕闳、唐其慈 |

| 格拉宁生平介绍 | ||

总结

关键词

#时间管理# #如何生活的更好# #生物学# #苏联#

高光时刻

如何生活的更好

柳比歇夫清楚自己活着的目的,在28岁时就设立了人生目标。[第二章 崇拜者眼中的柳比歇夫]

柳比歇夫既是个专家,也是个杂家。

时间统计法不仅保证了高效率,还保证了柳比歇夫旺盛的生命力。[第三章 令人惊叹的一生]

实用方法

第四章 发现“时间统计法”

1916年,柳比歇夫开始记录时间开销日记,一天没有间断。

时间开销日记的格式是:日期+事件+花费时间,每天记录5~7行

柳比歇夫根据时间开销日记,每个月做月度总结,年底做年度总结

第七章 人生的容量

他规定,短距离,两三公里路,最好步行,省得为了等车浪费时间、损害神经。步行还有一个好处,因为反正需要散步

他对“时间下脚料”的利用,考虑得无微不至。出门旅行,他看小部头的书,学习外语。举个例子,英语,他就是主要利用“时间下脚料”学会的

应当不断挖掘一切时间潜力。明摆着,人不能老是每天工作十四五个小时,应当正确利用工作时间,从时间中去找时间

工作中的任何间歇,我都要刨除。我计算的是纯时间,”柳比歇夫写道,“纯时间要比毛时间少得多

第一类工作包括中心工作(写书、搞研究)和例行工作(看参考书、做笔记、写信)。

第二类工作包括做学术报告、讲课、开学术讨论会、看文艺作品,不属直接科研工作的活动都包括在内。

要采用这种方法,必须知道一切有效时间,洞察时间中一切曲里拐弯的地方和空白点。这个方法不承认有什么不能利用的时间。所有的时间一视同仁,一样宝贵。对于人,不应当有什么坏的、无用的、多余的时间。也没有休息的时间。所谓休息,是两种工作的交替,就像是正确的田间轮作制。

与学院里的职务有关的工作,也要做个计划,参考以往的经验,把时间大致安排好……

制订年度计划或月计划时,不得不依靠过去的经验。例如我计划要看一本什么书。根据老经验我知道,我一小时能看20~30页。我就根据这个老经验来制订计划。至于数学,我计划每小时看45页,有时更少。

所有看过的东西,我都要仔细研究。怎么研究?如果一本书谈的是我不大了解的新东西,我就尽量做摘要。凡是比较重要的书,我都尽量写一份评论性的简介。根据以往的经验,需要做这些工作的书,可以定出一定的量。

如果认真办事,实际工作时间对预定工作时间的误差一般为10%。需要做摘要评论的书,常常没有完成预定的数目,落下很多。兴趣往往转到别的事情上去了,欠了很多债,一下子还清又不可能,结果就完不成计划。有时候,完不成计划是由于工作精力暂时衰退。完不成计划也有外界的原因。但不管怎么样,我知道,我的工作有必要做计划。我以为,我所取得的成就,有许多是靠了我的方法。

基本工作的时间也要计划一番:备课、生态学、昆虫学及其他科研工作。第二类工作的时间一般要比第一类多10%左右。

每一年过去,柳比歇夫都要进行分析研究,统计学的一切办法都用上了。素材有的是——那便是每个月的小结。

总结完上一年,就该制订下一年的计划了。下一年的计划是根据柳比歇夫提出的任务大致安排的。

中心任务(1968年)是8月份在莫斯科召开的国际昆虫学会议,我准备在会上做个报告,谈谈经验分类法的任务和道路。

- 他写道,哪些论文该在会议开幕前写完,在鉴定跳甲属上要做哪些工作,在乌里扬诺夫斯克、莫斯科和列宁格勒各待多少天,那几年中他的主要著作《文化史上的德谟克利特和柏拉图两个流派》写多少页,分类学和进化论方面的《论分类学的未来》写多少页。然后大致安排一下时间,用他的计算单位来表示:

- >> 由于长期住院,阅读的时间自然多了,但主要工作的计划还是超额完成了,虽然有许多事没有办好,例如《科学与宗教》一文占用的时间要比原先预计的多4倍。

除了年度计划,柳比歇夫还把他一生的时间制订成一个个五年计划。每过五年,他就把度过的时间和干过的事分析一通,可以说是做个总的鉴定。

- ……1964至1968年……在跳甲属方面做了很多工作。但,我如果能在下一个五年计划完成论述大田跳甲属的专著,就满意了。收集完毕,但我并不指望在下一个五年计划中能确定各族系之间的差异……由此可见,虽然在形式上我哪一项都是连一半也没有完成,然而各项工作都有显著的进展……

他的工作,面一般铺得很广。上面提及的那个五年计划,要搞数学、分类学、进化论、昆虫学和科学史。所以,总结也好,计划也好,都分成许多项、许多小项

柳比歇夫把一天中有效工作时间定为10个小时,分成3个单位,对应在三类工作任务上。第一类包括写作、研究和例行工作;第二类包括非科研性的活动;第三类则是需要创造力的任务。每项活动占据的时间必须与其重要性相称

第九章 时间统计法的胜利

- 1942年,他儿子符赛沃洛德阵亡的噩耗传来,亚历山大·亚历山德罗维奇尽管满腔悲痛,却仍旧一丝不苟地继续工作。

- 1942年的计划,他是这样规定的:

- ……

- (1)我全年在普尔热瓦尔斯克。

- (2)不兼职。

- (3)在应用昆虫学方面我本人不准备做很多工作,只限于领导以及研究伊塞克·库尔州的动物志……因此第一类工作总量,计划可达到1937年的水平(该年的效率是创纪录的)。但,第一,由于战事,无法出书;第二,我在基辅的学术文档肯定已全部被毁;第三,以我的年岁说,不能再拖了,必须立即开始完成我一生的主要计划——《理论分类学与自然哲学》。根据以上三个原因,1942年的基本工作方面不拟写成什么学术著作,只有三个不长的学术政治性报告要完成。

- 计划了,也完成了。1942年是效率极高的年度之一。个人的悲剧仿佛没有波及他的工作精力,在日记、总结和计划中没有留下任何痕迹。

- 到时候了,到不能再拖、必须立即开始的时候了。他似乎计算过,他还剩下多少时间去完成他一生的大业。

- 私生活和心境不能妨碍工作。心境及其他的喜怒哀乐自有它们的时间,统统放在“家务”栏里。

第十一章 井井有条的生活

柳比歇夫通过日期、姓名、事件的标签,把资料、照片等种种材料合理地保存在头脑中。在需要的时候,能像从书架上抽出一本书那样,从脑中找到对应的材料。

第十三章 了解一个人,就要看到他的矛盾

- >> 了解一个人,就要看到他的矛盾

- >> 他不时将自己的年度总结寄给朋友们。这些总结被称为“年度咨文”。当然,这不是完整的总结,只不过是一些摘录而已。年度总结本身是归档的。既称年度咨文,其概念就很清楚:为回答朋友们的询问,他写上一封综合性的信,里面既谈到做了什么,正在做什么,也谈到身体如何。枯燥的年度总结在给朋友们的年度咨文中变了样。描绘过去一年中所有的倒霉事件、痛苦以及欢乐,都显得既愉快又严肃:

第十四章 比时间更宝贵的

- >> 在他紧张的精神生活中,他崇敬的英雄们、他喜爱的人、他的表率都不断在变换。仔细去考察这种变化,该是很有意思的事。对于柳比歇夫,任何时候都不能说他已“成为”怎样一个人。他永远正在“逐步成为”怎样一个人。他一直在探索,一直在变化,他总是重新考虑,不断提高对自己和理想的要求。

- >> 柳比歇夫不是天才;天才永远是那个促成结果的人。一种事业,总有许多先驱者为之献出智慧,最后轮到一个人来完成它,这个人就是天才

- >> 我之所以对柳比歇夫产生兴趣,正由于他不是天才,因为天才是无法分析的,好在天才也不用去研究。天才只适合于让大家来赞美。

- >> 时间是进行创造的时间,认识事物的时间,享受生活乐趣的时间。他对时间满心崇敬。原来,一生完全不像通常人们所认为的那么短暂。这里问题不在寿命长短,也不在工作安排得满满登登。柳比歇夫的经验在于充分使用一天中的每一个小时,一小时中的每一分钟,时时考虑实效。一生的时间是极长的时间,在一生中可以把工作干个够,可以读大量的书籍,可以学会好几种语言,可以出门旅行,可以饱听音乐,可以教育子女,可以在乡下居住,也可以在城里居住,可以栽培植物,可以培养青年一代……

- >> 他在一封信中说明了自己写信的原则。每个月他都订一个计划,计划好给谁复信。他似乎把所有收到的信都编上号码,打上复或不复的记号。

- 紧急的书信,我立即答复,其他的书信,则暂缓做复。在写重要著作时,除紧急者外,一切书信都搁置一段时间再做回答。

第十五章 成为时间的朋友

- >> 他不期待别人的赞扬,他学会了自己对自己做出公正的评价。时间统计法提供了客观的指标,能说明他的情况。他在1963年骄傲地记下了2006小时30分钟的工作记录,这是他的最高纪录。平均每天5小时29分钟。而战前,每天大约4小时40分钟!他清楚地了解这些数字的真正价值,他给自己规定了定额,他拿着秒表监视着自己,他自己奖励自己,自己惩罚自己。

- >> 他需要的东西极有限:有一个放书的地方和工作的地方,有一个宁静安谧的工作环境就够了。当然,宁静安谧这一个要求不算低。在我们的时代,宁静安谧是奇货

- >> 有人有这样的天性:他们所待的地方,就是世界的中心,就是地轴转动的地方。他们从事的工作,就是最为重要和最为必要的工作。

- 一天足足工作五个半小时。一年到头,持之以恒!难道这还不算成就!这可不是那么轻而易举的!

- >> 在某种程度上,他写的东西像是为自己写的,他用自己写的东西衡量自己。大部分名目繁多的论文都是为别人而写。从事写作是为了教导别人,而不是为了理解自己和在内心进行自我教育。我认识一些作家,他们从未从自己所写的东西中做出任何针对自己的结论。他们坚持的东西,同他们本人没有任何关系。唯一的一件事就是当他们的书遭到反对时,他们就赶紧去捍卫它。教育的是别人,要求别人去思考,号召别人去行善……作者在这种情况下无论如何也不愿把自己的论断用于自己身上,他认为自己有权把自己同别人区分开来。重要的是他的思想是有益的,他为自己思想的正确性负责,而不是为他的思想是否同自己的生活和谐一致负责。两者相符或相悖,这并不重要,谁也管不着,重要的是自己才华横溢。有才华或是没有才华——一切正是围绕着这一点转动(最多也不过如此)。至于这个才华横溢的人自己信奉什么,他本人的道德如何,他是否遵循自己所号召的一切——这是次要的。

- >> 要点

- ·大量的书信为柳比歇夫节省了时间,他经常把书信的内容直接搬进著作中,或者从中找到文章的题目。

- ·柳比歇夫通过时间统计法不断研究:自己在写、读、听、工作、思索等各方面到底能做多少。他找到自己能力的极限,不让自己负担过重,又充分发挥所有潜能。

第十六章 超越自己的可能

- >> 柳比歇夫并没有建树丰功伟绩,可他建树的要比功绩的意义更为重大——那就是过得很好的一生。

- >> ·时间统计法可以节约时间,但不能增加额外的时间。它的关键不在时间的数量上,而在于时间的质量。

感想

- 如何知道这本书?什么机缘读到这本书

- 为什么这本书能看完?

- 这本书让你想起什么,为什么

- 对于自己一开始总结的部分,有什么想要详细再讲讲的

- 哪几个部分未来还要再看

- 这个故事让你想起了哪些其他书?(联想,以后方便归纳)

- 是否让你产生想要修改或补充之前笔记的欲望,如果有,立刻去修改之前的笔记

Change Log

- 20220511 21:30 - 23:22 2h 开始编辑 全部笔记引用新版《奇特的一生》